华 进 视 角

深耕知识产权领域多年,以专业化视角解读理论与实践应用,提供专业策略参考。

ACIP原创 | 浅谈通过TRIZ理论的发明原理来理解专利的发明构思(下)

张黎明 马梓洋

2025-02-26 16:39

华进专利事业群 华进解决方案中心

接上文:浅谈通过TRIZ理论的发明原理来理解专利的发明构思(上)

>>> PART 4

基于TRIZ理论的发明原理来理解发明构思

如前文所述,发明构思的形成并不是在看到某一需求后,就可以立刻形成。在看到需求后,形成发明构思还需要三个阶段:

准备期:即搜集资料并分析需求。在形成构思之前,需要对在同类问题上所积累的经验有所了解,对现有技术中有没有试图解决这个问题、解决到什么程度进行深入分析,避免做重复劳动;

酝酿期:即深入理解问题,细致的分析,对准备期收集的信息进行消化,从而分析出产生问题的原因。这个时期可能是短暂的,也可能是漫长的,有时会延续数月甚至数年。

顿悟期:在经过酝酿期的酝酿之后,由于研发或者技术人员对于问题经过周密的思考分析以及对问题产生原因的汇总,此时在思考相应的解决思路时,可能会出现新想法、新概念,进而有豁然开朗的感觉。

至此,一个发明构思也就形成了。

下面结合具体案例,展示如何基于TRIZ理论中的相关原理来理解发明构思。

1)确定技术问题

通过分析现有技术的缺陷以及本发明的有益效果得出本发明要解决的技术问题。例如,在案例一中,技术问题是如何改善物料堵塞的问题。

2)分析技术原因和确定技术改进思路

确定了本发明的技术问题之后,还有一项重要工作就是对技术问题出现的原因进行探索。探索技术原因是发明构思形成过程中承上启下的一步,因为只有找出了技术问题出现背后的原因,才能确定下一步解决该技术问题所要采取的技术改进思路,进而形成发明构思。

所谓技术改进思路,是发明人针对造成技术问题的技术原因所采取的设计思想,其作用在于消除或弱化造成该问题的技术原因。发明人在分析得到产生技术问题的技术原因之后,就会寻找解决该技术问题的办法,进而对现有技术实施技术改造,得出技术改进思路。

a、从分割原理进行分析

TRIZ理论中的分割原理是指将一个物体分成相互独立的部分,或使物体分成容易组装和拆卸的部分,亦或是增加物体被分割的程度。

发明人将落料斗的结构改进为如下图1.2所示的结构(记作落料斗结构2)。在从落料斗结构1到落料斗结构2的改进中,可理解为对落料斗锥面部分进行了“分割”式的优化。落料斗结构2的锥面角度更大,相当于把落料斗结构1相对平缓的锥面在角度维度上进行了分割处理,使其更具变化性。这种变化让物料在下落过程中所受的约束变小,重力沿锥面方向促使物料下滑的分力增大,从而加快物料向出料口的流动速度,减少物料在斗内的停留与堆积,提高了落料效率。

由此,分割原理可以引导发明人不再局限于对整体结构的改进,而是从对结构进行分割的角度去思考。通过将锥面角度进行分割式的改变,突破了传统落料斗结构在设计上的固有模式。

因此,从分割原理的角度来看,落料斗结构2的发明构思可以理解为,通过增大落料斗的锥面角度,来减小物料下落约束,增大重力分力,从而提升落料效率。

b、从不对称原理进行分析

TRIZ理论中的不对称原理强调用非对称形式代替对称形式,或增加物体的不对称程度。

落料斗结构1通常具有较为对称的锥形结构,而落料斗结构2通过改变锥面角度,打破了原有的对称形态。这种不对称设计可以适配于物料的流动特性。不同物料在落料斗内的运动受重力、摩擦力、颗粒间相互作用力等多种因素影响。落料斗结构2的不对称形态能够更好地适应这些复杂因素,使物料在落料斗内的运动轨迹更符合高效下落的要求。对于颗粒不均匀或有一定粘性的物料,不对称的锥面可以让物料更顺畅地向出料口汇集,减少因对称结构可能导致的物料流动不均和局部堵塞问题。

由此,不对称原理可以使发明人摆脱了对对称结构的固有认知,从不对称的角度去探索落料斗结构的可能性。这种思维的转变促使发明人去研究物料在非对称结构中的流动特性,发现了不对称结构在适应物料复杂流动方面的优势。

从不对称原理的角度来看,落料斗结构2的发明构思可以理解为,通过改变锥面角度形成不对称形态来适配物料的流动特性,减少流动不均和局部堵塞,从而提升落料效率。

1)确定技术问题

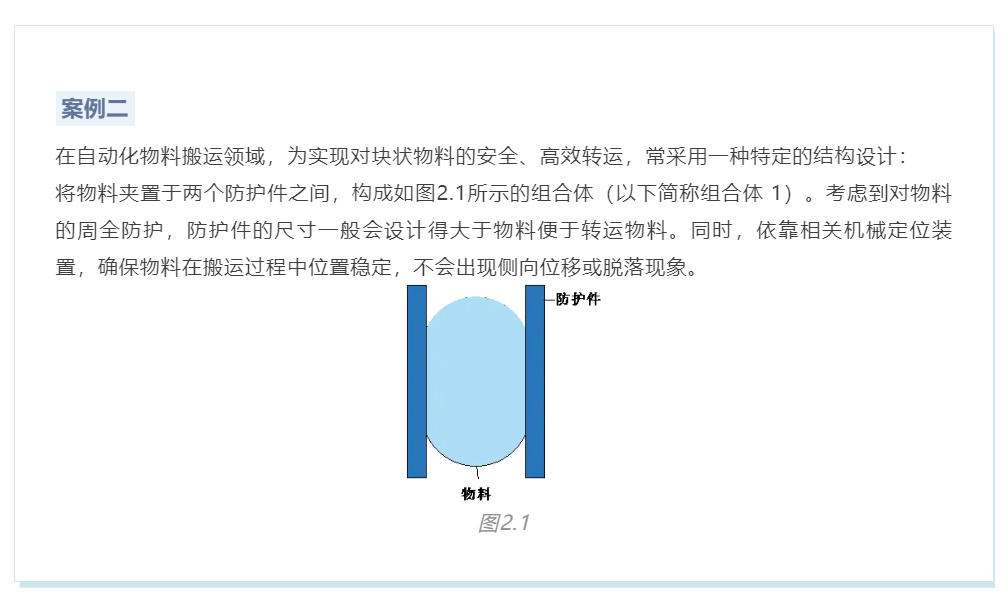

当设备在高速运行状态下突然遭遇紧急制动,或者在狭窄的工作空间内与其他设备发生意外碰撞时,强大的冲击力会瞬间作用于防护件和物料之上,这些冲击力极易对物料表面造成损伤,甚至可能导致物料破碎,致使对物料的保护失效。因此,案例二的技术问题是如何提高对物料的保护效果。

2)分析技术原因和确定技术改进思路

a、从局部质量原理进行分析

局部质量原理强调对系统的局部进行优化设计,使系统的不同部分具有不同的特性或执行不同的功能,以提高系统整体性能。它突破了传统的对系统整体均匀处理的思维定式,主张根据各部分的实际需求和工作条件,有针对性地赋予其独特的属性,从而实现资源的高效利用和系统性能的提升。

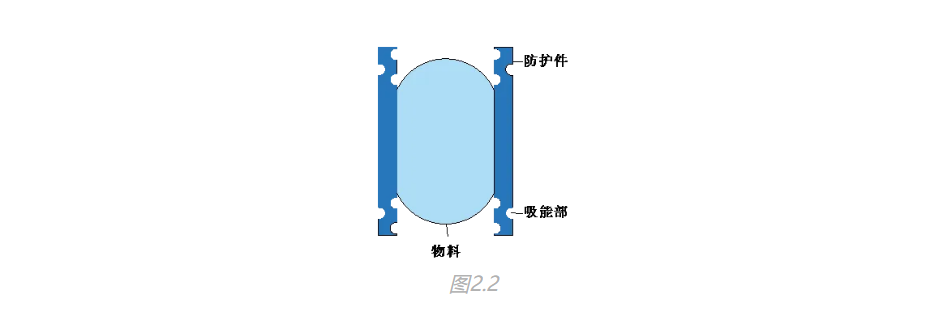

发明人将组合体1的结构改进为如下图2.2所示的结构(记作组合体2)。相对于组合体1,组合体2的边缘部分设置有凹陷设置的吸能部,通过吸能部来吸收外部作用力,从而提升了对物料的保护效果。

首先,组合体1中防护件为常规形态,整体较为均匀。而组合体2则在防护件边缘这一局部区域进行了结构调整,设置了吸能部。这是局部质量原理中 “使物体的不同部分具有不同的特性” 的应用。在组合体2中,防护件中间部分依旧履行常规的隔离保护物料功能,但边缘的吸能部则被赋予了新功能——吸收外部作用力。这符合局部质量原理中 “使物体的不同部分执行不同的功能”。

其次,从性能角度看,组合体2的改进是为了让防护件各部分处于最适合其工作的条件,契合局部质量原理中“使物体的每一部分处于最适合其工作的条件下”。在实际应用中,防护件边缘更容易受到外部作用力的影响。通过设置吸能部,为边缘部分提供了一个应对外力的缓冲结构,使其能在受力环境下更好地工作。而防护件中间部分相对较少受到此类外力干扰,保持原有的稳定状态即可良好地保护物料。

由此,局部质量原理可以引导发明人不再局限于对整体均一性、单一功能设计、材料的选择的改进,而是通过对局部结构的优化,达到改善整体性能的目的。

从局部质量原理的角度来看,组合体2的发明构思可以理解为,通过在组合体的防护件边缘这一局部设置吸能部,使防护件不同部分具有不同结构和功能,让边缘的吸能部承担吸收外部作用力的功能,中间部分保持保护物料的功能,以实现整体防护性能提升。

b、缓冲原理(属于动态化原理相关衍生)

缓冲原理的核心是通过引入特定的结构、材料或装置,来减缓、吸收或分散外力的作用,使系统在受到冲击或动态载荷时,能够将有害的能量转化为其他形式的能量,如热能、弹性势能等,从而降低外力对系统关键部件或整体性能的影响,确保系统的稳定性、可靠性和安全性。它强调在系统设计中,要考虑到动态作用力的存在,并采取相应措施来保护系统免受过度的力的破坏,是一种针对动态环境下优化系统性能的重要原理。

在组合体1中,外部作用力会直接传递到防护件与物料的连接处,因为没有缓冲结构,连接处成为了受力的薄弱点,容易导致对物料的保护失效。而组合体2通过吸能部的设置,改变了外力的传递路径和受力分布。当外力作用于组合体2时,吸能部首先受到冲击并发生变形。在这个过程中,吸能部将外力进行分散和吸收,转化为自身的弹性势能或其他形式的能量。例如,当组合体受到挤压时,吸能部的壁面会发生弯曲变形,将挤压力分散到吸能部的各个部分。这种受力情况的改变,有效降低了作用力作用于物料而导致保护失效的风险,保证了物料的质量,提升了组合体在动态受力环境下的稳定性。

由此,缓冲原理可以引导发明人不再局限于对固定结构、受力性能的改进,而是设置缓冲结构,达到改善整体性能的目的。

从缓冲原理的角度来看,组合体2的发明构思可以理解为,通过在防护件边缘设置吸能部这一可变形结构,利用其在受到外力时的变形能力来吸收和分散外力,从而起到缓冲作用,以减少外力对物料等的影响并提高对物料的保护效果。

>>> PART 5

结语

总结来说,发明构思的把握过程就是透过外在了解本质,或者说从具体上升为抽象的过程。只有客观、整体、全面地了解事物发展的来龙去脉、前因后果,才能够准确把握事物的本质。对于发明创造而言,技术问题是发明创造的起因,技术效果是发明创造的结果,技术方案是解决技术问题实现技术效果的具体过程。因此,专利代理师把握发明构思时,需要以本领域技术人员的视角,客观、整体地了解发明创造的前因后果,从确定技术问题,分析技术问题产生的原因,确定技术改进思路这几个方面进行全面综合的考虑。

且需要强调的是,通过上述案例可以理解,很多技术方案并不是单一地运用一个发明原理,而是多个发明原理的组合。利用TRIZ理论分析发明原理的组合运用,能更全面地了解技术方案的创新深度和复杂性,从而可以辅助代理师透过发明人所提供的具体技术方案的表面,深入挖掘其创新的核心和本质,认识到技术方案背后的深度和广度,而不仅仅是看到最终呈现的简单结果。通过分析具体技术方案中解决的矛盾、使用的发明原理等,能更清晰地认识到发明的关键所在,理解发明人是如何突破常规思维,找到解决问题的有效途径,更好地把握技术改进思路的内在逻辑、理解发明构思的实质。

Copyright © 2021 华进联合专利商标代理有限公司.All Rights Reserved.粤ICP备12081038号